可持续发展实践

01月

2025

筑牢祖国生态安全屏障——新时代生态文明建设的西部实践

新疆阿勒泰,随着《我的阿勒泰》热播,阿勒泰的秀美景致被越来越多人看见★★★,蕴藏在山川大河中的松弛治愈感引来游客量激增。

绿水青山间,一个个人与自然和谐相融的美好瞬间,注解着西部从生态之痛到生态之治的不懈探索。

目前,西藏建有各级各类自然保护区47个★★★,总面积41.22万平方公里★★。林地、草地★★★、湿地、水域等生态功能较强的地类增加到108.11万平方公里。

西藏羌塘国家级自然保护区,平均海拔5000米以上★★★。清晨★,尼玛县罗布玉杰管护站站长格桑伦珠带着干粮、脚踩油门,骑着摩托车就出发了★。

重庆缙云山国家级自然保护区,积极推动★★“山上生态做减法★,山下产业做加法”★★★。如今★★★,环山文旅康养产业★★★、特色民宿群等一批生态产业项目加快实施,缙云山周边的群众吃上了可口的“生态饭”。

你以为的农村是雨天泥泞,还是道路整洁?爬高上低,还是风景无限?高家原则将山体沟道治理作为城市有机更新和创建文明典范城市抓手,让山体沟道★★★,环境大改善★★★。

宁夏贺兰山,彻底关停保护区内所有煤矿、非煤矿山等,如今湛蓝的天空、奔跑的岩羊注解着贺兰山生态保卫战的卓越成效。

这是2024年7月20日在青海省果洛藏族自治州久治县境内拍摄的年保玉则景色(无人机照片)★。新华社记者 张龙 摄

近日★,在陕西延安举行的“弘扬延安精神★★★,奋进伟大时代” 网上主题宣传系列访谈中,洛川青怡庄园生物科技有限公司副总裁肖小杰介绍★,他们企业的苹果按个卖★,一个可以卖到10元。

2025年1月9日,重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源国家森林公园白雪皑皑,雪景如画

车行祁连山下,进入甘肃省张掖市巨龙铁合金有限公司,一行红色标语映入眼帘★★:绿色环保是不可碰触的底线日在甘肃省张掖市肃南裕固族自治县皇城镇拍摄的祁连山景色★★。新华社记者 马宁 摄

陕北黄土高原,在建的西延高铁施工正酣,一个个高高架起的巨型桥墩向远处延伸★。

在党中央直接领导下,一场秦岭生态保护的战役拉开帷幕,千余栋违建别墅被拆除,改建成市民公园、复耕成高标准农田★★;系统治山、条例护山、规划管山、智慧控山的措施不断落实落细;羚牛、大熊猫等珍稀野生动物频频被红外相机拍下……

堆积起来的生菌木材冒着热气儿,菌种生产厂房里机器轰鸣★,滑子菇大棚里农民忙着收“金疙瘩”。

沿着西部走得越远,越能深刻感受到★★:以绿色为导向的生态发展观正被越来越多的人所接受★,“绿色★”正在成为西部地区产业发展的关键词★★★。

政协协商与基层社会治理的衔接,可实现协商于民协商为民,让全过程人民民主更好的在基层体现。

2024年12月6日,古城苏州街头,成片的银杏、红枫等树木色彩斑斓满目缤纷★,成为一道迷人的风景。

这是2024年10月15日在重庆市北碚区拍摄的缙云山国家级自然保护区景象(无人机照片)。新华社记者 王全超 摄

最新统计显示★,三江源地区的环境空气质量优良天数比例平均在99%以上,水体与湿地生态系统面积净增加309平方公里。

党的十八大以来,西部地区深入贯彻落实习生态文明思想,牢固树立践行★★★“绿水青山就是金山银山★★”的理念,统筹推进高质量发展和高水平保护,不断加快治理、加大保护★★,绿色发展不断提速、绿色版图持续拓展★★、绿色产业蓬勃向上,汇聚起筑牢国家生态安全屏障的磅礴力量。

2021年10月20日,在青海省果洛藏族自治州玛多县扎陵湖乡勒那村,三江源国家公园黄河源园区生态管护员在巡护(无人机照片)。新华社记者张龙 摄

把丰富的生态资源转化为致富的绿色产业,把生态环境优势转化为生态农业★、生态工业、生态旅游等生态经济的胜势,良好的生态环境在西部正愈发成为最普惠的民生福祉★★★。

在广西,2023年举办的首届世界林木业大会上★★,绿色环保产业链招商项目到位资金1129亿元★,新签项目347个,投资总额近3000亿元,生态“含绿量”正助力提升当地发展“含金量”。

南泥湾是中国军垦、农垦事业的发祥地,是★★★“自力更生★★★、艰苦奋斗”创业精神的发源地。

2024年10月1日,参观者在2024第十九届西安国际车展参观新能源汽车。新华社记者 张博文 摄

秦岭北麓违建别墅拆除至今已有六年,再访秦岭北麓沿线,“绿★★★”动与生机随处可感。沿着秦岭脚下的环山路一路前行,供市民休憩的驿站★★★、品类丰富的采摘园区点缀其间。行至西安市鄠邑区蔡家坡村,一场乡村音乐节正在山脚下上演,豪迈的秦腔与雄浑的交响乐碰撞★★,别具一格。

延安地区拥有丰富的煤炭资源,在采矿井约40家,年开采量约5000万吨,但煤质坚硬、自动化程度低等难题严重制约着煤炭产业的发展。

目光移至青藏高原东北部,蜿蜒的黄河静静流过若尔盖草原★★。由于黄河改道及冻土退化等原因★,当地黄河沿线草原曾一度面临生态危机★★。

2025年1月16日★,受低温天气影响,山西省运城盐湖出现冬季独特的“硝花”景观★★★,水面上的硝花形态各异晶莹剔透★,美不胜收。

“一天下来巡护的范围有200多公里,途中我们会记录野生动物的数目和种类★★★。”格桑伦珠说,“羌塘的生态环境越来越好,野生动物的种类也越来越多,我发自内心地开心。”

为了更好地响应环保政策,这家企业还于去年8月建成了烟气余热节能发电项目,实现并网发电★★★。公司经理刘建平说,在“双碳”战略背景下,行业环保不达标企业被强制关停★★,高纯硅铁市场价格上扬★★,公司抓住了这次机遇,过去两年企业工业总产值远超改造前★★。

2024年5月15日★★,在内蒙古通辽市科尔沁沙地“双百万亩”综合治理工程努古斯台项目区,沙地上绿意盎然(无人机照片)★。新华社记者连振 摄

2024年11月30日,初冬时节,河南省南阳卧龙岗文化园内,树木换上新装,宛如一幅五彩斑斓的画卷,吸引不少市民、游客前往赏景。

2016年,三江源国家公园试点工作启动,这让包括德却加在内的牧民们得以用“家乡守护人”的身份回到三江源★★★。“在黄河源,黑颈鹤什么时候最多★?哪里的草场最脆弱?没人比我们这些牧民更清楚★★★。”

“金城★★”兰州★,黄河穿城而过。通过大力实施国土绿化,加强黄河干、支流入河排口的排查★★、监测、溯源,一幅显山★、露水、透绿的城河相融新画卷引来游客不断。

深刻体悟来自深刻教训★★。2017年初,公司铁合金生产烟气未经环保设施处理直排被曝光,企业负责人被刑事拘留。事后★★,公司投资逾千万元开展环保改造。改造后,污染物排放低于标准限值★,环保技术工艺达到行业领先水平。

德却加回忆说,虽然住在城里,但老乡们依然心系草原,“那里是我们的家乡,是牧民的根”。

在陕西,近三年来新能源汽车产量保持年均160%的爆发式增长态势,年产量居全国前列★★;在四川,世界级锂电产业基地初见雏形,★★“锂电之都”的未来轮廓愈加清晰;在宁夏★★★,截至2023年底★★,新能源装机突破3600万千瓦,新能源人均装机达到5千瓦……西部地区已打造新材料等9个国家级战略性新兴产业集群和电子信息★★★、航空等5个国家级先进制造业集群。

2024年11月12日,江苏省苏州市荷塘月色湿地公园内向日葵竞相绽放,吸引众多游客前来观赏,乐享秋日美景

从曾经的黑烟滚滚到如今的绿色“双赢★★★”★★★,刘建平感慨:★“只有绿色,才能发展★!”一家企业的“绿色之变”,也印证着朴素的哲理:人不负青山★,青山定不负人。

一位“行者★★”行走在广袤的沙漠中,遮掩着绝世的面庞★★★,一面★★★“古镜”掩埋于厚重的沙下,刻满了时间的裂痕。

德却加的家位于青海省果洛藏族自治州玛多县。玛多★★★,藏语意为黄河源头,地处巴颜喀拉山北麓★。

随着一条长达百余公里的生态人文经济带在位于秦岭北麓的西安沿山铺开,“到秦岭去”已然成为很多西安市民周末休闲的★★★“刚需”。

2024年12月10日★★★,贵州省黔西市绿化白族彝族乡大海子村,青山环绕树木葱茏,构成一幅美丽的生态画卷。

从昆仑山、秦岭到喜马拉雅山,从青藏高原★★、黄土高原到云贵高原,从黄河、长江到雅鲁藏布江……涵盖12个省区市★,占全国国土面积七成多,西部地区分布着草原、湿地★★、湖泊、森林等重要生态资源★,却也面临着异常脆弱的生态环境★★,对保障国家生态安全和实现可持续发展意义重大。

内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗,依托三北防护林体系建设★★★、退耕还林、退牧还草等国家重点生态工程,让科尔沁沙地加速披绿★★。

多彩贵州,★“四山八水”勾勒出黔山秀水的生态轮廓,当地共设置超过2★.2万名河湖长,在全国率先建立★★★“五级河湖长制”,汩汩碧水正成为滋润贵州、造福人民的★★“幸福之水★★”。

不惟秦岭。党的十八大以来,生态脆弱的西部地区★,掀起了一场又一场生态治理的攻坚战——

西安市长安区子午街道南豆角村的板栗古树群(2024年5月15日摄★★,无人机照片)。新华社记者 邵瑞 摄

市民在云南滇池畔投喂红嘴鸥(2022年10月20日摄)★。新华社记者 王冠森 摄

构建绿色低碳循环经济体系、完善生态产品价值实现机制……随着创新★★、协调、绿色、开放、共享的发展理念不断深入人心,西部地区绿色发展的动力愈发澎湃★★。

理响中国·讲好“中国式商量”故事|助老食堂一餐热饭 温暖银龄幸福“食★★★”光

2024年12月6日,初冬时节,山东省青岛市即墨区灵山街道花卉种植基地的大棚里一片繁忙,种植户忙着管护花卉★★★。

以高水平保护支撑高质量发展★,西部持续推进生态文明建设的道路越走越宽广★。一个天蓝、地绿、水清的大美西部,正为实现人与自然和谐共生的中国式现代化作出新的贡献。

青藏高原,世界上生物多样性最丰富的地区之一★★★,藏羚羊、黑颈鹤等野生动物在这里繁衍生息★,亚洲10多条大江大河从这里奔向大海★★★。这里是“中华水塔★★”,也是生态脆弱区、全球气候变化敏感区。

秦岭★,和合南北、泽被天下,是我国的中央水塔,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征★。保护好秦岭生态环境,对确保中华民族长盛不衰、实现★“两个一百年”奋斗目标、实现可持续发展具有十分重大而深远的意义。然而,曾经有人试图将这里变成★“私家花园”,各式各样的违建别墅如一块块疮疤★★★,蚕食着秦岭山脚的绿色。

随着“高山柳沙障+植灌+种草+施肥+围栏封禁管护★★★”的修复治理模式持续实施,当地水土流失蔓延趋势得到一定程度的遏制★,草原向黄河补给水源能力不断提高,持续筑牢黄河上游生态安全屏障★★。

11月12日至13日★★,浏阳市委常委★、组织部部长、市家居建材产业链链长唐安石带队,市人大常委会党组副书记、副主任★★、市家居建材产业链副链长张葵红,市人民政府党组成员、副市长、市家居建材产业链副链长谢波等参加,赴广东省佛山市开展家居建材产业链招商考察活动。

一棵棵挺立的高原红柳,用发达的根系将沙土紧紧攥住★★★;一群群坚韧不拔的治沙卫士★★,用★★“抓铁有痕”的毅力持续为草原复绿。

甘肃祁连山历经“史上最严”整改,一系列生态修复项目助力当地迎来黑色、浅绿、深绿的底色之变★★★,2023年度祁连山生态环境保护考核结果均为★★“优秀”;

统筹山水林田湖草沙系统治理,持续深入打好污染防治攻坚战★,西部生态修复治理的举措愈发科学。广大西部地区蹚出的一条条治理修复之路★★★,也启迪着新时代的发展之路★。

晚风拂过黄河源地区,望着眼前扎陵湖泛起的点点星光★★,37岁的生态管护员德却加陷入回忆……

丰裕的水草滋养着草原儿女★★★,但过度放牧也带来过生态危机。曾经,“鼠掘沙进”,家园不再,守着源头没水喝……世代逐水草而居的三江源牧民不得不搬迁到数百公里外的果洛州玛沁县。

2024年11月12日,湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇的烂阳村★★,山林色彩斑斓,红叶似火,黄叶如金★,松柏常青,宛如大自然的调色盘

四川宜宾,嘉陵江畔★,清退高耗能高污染企业★★、关闭造纸小作坊、关停江边挖沙场……告别“化工围江、污染绕城★★★”的困境,宜宾持续改善岸线生态环境,重现一江碧水★★★、两岸青山的秀丽景色,多项经济指标不降反增。

绿色之路越走越宽★★★,一大批战略性新兴产业在西部蓬勃发展,新能源汽车★★、光伏电池等已成为西部产业的新名片。

“高原明珠★★”云南滇池★★★,通过实施控源截污★、恢复生态湿地、整治沿岸违规违建问题,如今清波荡漾★★、海鸥高飞,明珠神采再现;

如今,有超过1★.7万名和德却加一样的生态管护员,分布在三江源头的角角落落。2021年10月,包括三江源在内的我国首批5个国家公园正式设立。

这是2024年10月2日在新疆阿勒泰拍摄的阿禾公路沿途风景(无人机照片)。新华社记者 陈朔 摄

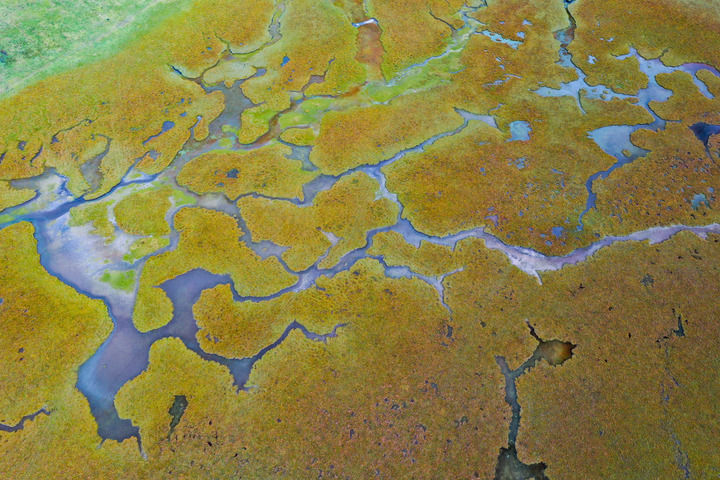

这是2022年9月17日在甘肃省甘南藏族自治州玛曲县拍摄的黄河上游重要水源涵养地阿万仓湿地内的一处沼泽景观。占地562万亩的玛曲湿地是世界上保存最完整的湿地之一★,被誉为“黄河之肾★★”(无人机照片)★★★。新华社记者郎兵兵 摄

“真的没有想到,真的很难得!★★★”连连感慨的湖北人徐学显是中铁十一局集团西延高铁制梁场党支部书记,“跟想象中截然不同★★,陕北人民能把黄土高原变成满眼苍翠,这也在提醒我们施工者要珍视这来之不易的绿色。★★”

2024年12月8日★,广西梧州岑溪市岑城镇木榔村,生态田园中阡陌纵横线条分明★★,冬韵如画。

2025年1月5日★,在山西太原南站开往呼和浩特东站的D4022次列车前★,游客合影★。

尊重自然★★、顺应自然、保护自然。近年来★★,西部地区全方位、全地域★、全过程加强生态环境保护★,创造了一个个生态保护奇迹。

2014年,四川若尔盖县沙化土地面积达120.46万亩★★★,占全县草原面积的9.9%★★★,当地村民放牧路过都要用头巾裹紧面部。

这是2024年6月22日拍摄的色林错(无人机照片)★★★。新华社记者丁增尼达 摄